(写真:職人の作業風景)

「ゴゴゴゴゴゴーーー!」

「ガッシャン,ガッシャン!」

「シャー,シャー!」

色とりどりの作業音が,義春刃物の工場にこだまする。

職人が彫刻刀を製造する音は,さながら楽器の演奏のように美しい。

Then

(写真:髪の長い職人のたまご)

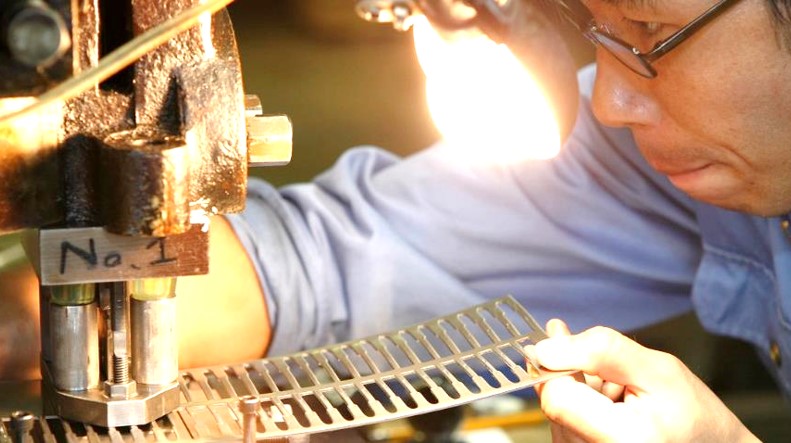

職人のたまご,奥村が入社して3年。

彫刻刀職人として,研鑽を積んできた。

技術の習得は,奥が深い。

特に彫刻刀を製造する技術は,繊細の極み。

一人前になるまで,5年以上はかかる。

僕はひたすら,彫刻刀の小さな刃と向き合っている。

コツを得ては捨ての繰り返し。

自分の内部感覚を研ぎ澄ましていく日々。

(写真:繊細な技術が求められる世界)

何千,何万と繰り返す動作の中で,やっと体得する技術。

自分だけのコツを見つけ出すのは,骨が折れる作業だ。

膨大な数の彫刻刀を製造していく中で,得た技術。

その技術を体得した職人の腕は,宝石のように光輝く。

職人の技術は,希少価値が高い。

機械にも勝る繊細な技術を,後世にも語り続けていかなければならない。

Now

(写真:学童用彫刻刀は全国シェアNo.1を誇る)

少子化が進んでいる。

2016年,ついに出生数が100万人を切った。

義春刃物は,彫刻刀メーカー。

学童用の彫刻刀を扱っている。

子どもたちが減れば,彫刻刀の生産数は減る。

彫刻刀職人の技術も,お役御免になる日が来るのだろうか。

いくら技術をもっていても,使わなければ意味がない。

Future

(写真:技術継承の瞬間)

現在の子どもの数は,10年後の彫刻刀の生産数に関わる。

子どもが10歳,つまり小学4年生のときに授業で彫刻刀を使うからだ。

このまま少子化が続けば,彫刻刀の生産数が減少の一途をたどるのは必至。

この予測できる未来に,どう立ち向かっていくか。

義春刃物の真価が問われる。

(写真:義春刃物の底力を見せるとき)

職人たちは,ただ彫刻刀を生産するだけでよいのだろうか。

単位時間当たりの生産性を高めることが,重要だった過去と現在。

しかし,起こり得る未来には,それだけでは通用しないのは確かだ。

もっと,もっと,創意工夫がいる。

そのために,我々職人は,何ができるだろうか。

義春刃物にとって,「すでに起こった未来」を予測し,戦略を練ることは重要である。

現在の出生率が,10年後に響くこの世界の中で,職人としてできることは何だろうか。

常に考えていこうと思う。

なんて堅苦しいこと書きましたが。

今,僕がやらなければならないのは,技術の習得。

まだまだ身につけるべき技術が,山ほどある。

これだけ熱く語っても,結局今は「寝言は寝て言え」状態。

それが現実。

技術の習得が,先決だからです。

とりあえず,未来のことは,熟練職人の皆さんにおまかせしよう(笑)

頼りにしてますよ!クニさん!

いずれ,僕も考えますから。

(写真:頼りになる熟練職人のクニさん)

ほじゃ,今回はこのへんで。

奥村でした。